[CBS 김현정의 뉴스쇼] [인터뷰] "남편 이어령, <눈물 한 방울>과 함께 남긴 말"

페이지 정보

본문

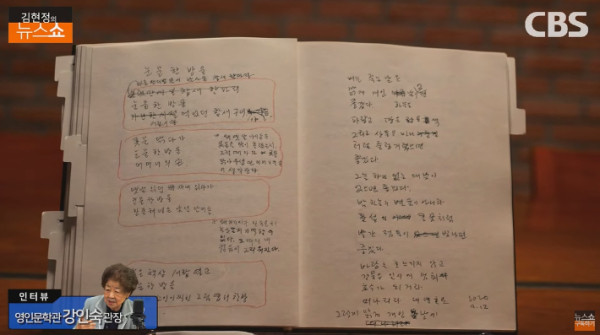

故이어령 선생 육필로 쓴 "눈물 한방울"

글 쓰는데 방해될까, 항암치료도 거부

죽음 앞두고도 청춘…진정한 자유 찾아

눈물의 의미는 '나 아닌 남 위한 눈물'

인간에 대한 사랑, 감사함 메시지 남겨

■ 방송 : CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼> FM 98.1 (07:20~09:00)

■ 진행 : 김현정 앵커

■ 대담 : 강인숙 (영인문학관 관장)

나에게 남아 있는 마지막 말은 무엇인가. 지난 2월 세상을 떠난 이어령 교수가 죽음을 눈앞에 두고 던진 질문입니다. 이 질문을 부여잡고 3년간 병상에서 자필로 기록한 말들이 한 권의 책으로 출간됐습니다. 이어령 선생이 자신에게 또 우리에게 남긴 마지막 말들, 이분과 함께 나눠보죠. 고 이어령 선생님의 부인, 영인문학관의 관장이시죠. 강인숙 관장, 오늘 스튜디오에 나오셨습니다. 관장님 어서 오세요.

◆ 강인숙> 안녕하세요.

◇ 김현정> 귀한 발걸음 감사합니다. 그나저나 이게 언제부터 언제까지의 노트를 정리해서 책으로 쓰신 건가요?

◆ 강인숙> 19년 가을부터 돌아가시기 한 달 전까지.

◇ 김현정> 19년 가을부터. 이것을 다 육필로?

◆ 강인숙> 육필이죠. 전부 육필인데 저 책에는 부분, 부분 들어갔는데 이거 전부 육필로 돼 있어요. 왜냐하면 컴퓨터를 못 할 때 쓴 거예요.

◇ 김현정> 원래는 이어령 선생께서는 일찌감치 원고를 다 컴퓨터 작업으로 하셨던 걸로 제가 아는데.

◆ 강인숙> 네, 그래서 거의 육필이 남은 게 없는데요. 더블 클릭이 안 되는 거예요. 손이 안 돼가지고.

◇ 김현정> 손에 힘이 없어서, 더블 클릭이 안 돼.

◆ 강인숙> 그게 안 되는 날만 쓴 거예요. 인식이 다 안 된 건 아니고 되는 날은 컴퓨터를 하고 컨디션이 나빠서 안 될 때에는 손으로 쓰고 그렇게 된 거죠.

◇ 김현정> 처음 대장암 판정을 받으신 게 2015년.

◆ 강인숙> 네.

◇ 김현정> 그런데 어떻게 항암 치료를 거부하고 글을 쓰셨다는 건가요, 처음부터?

◆ 강인숙> 수술은 했죠.

◇ 김현정> 수술하시고.

◆ 강인숙> 수술만 하고 그때부터 항암 치료를 해야 하는데 항암 치료를 하면 아무 일도 할 수가 없잖아요. 그러니까 남은 시간이 아까운데 수술은 안 하겠다 그래서 거부하고 안 하셨어요. 안 하시고 그냥 놔둔 거죠. 그러니까.

◇ 김현정> 그게 사모님 입장에서는, 아내 입장에서는 안타깝지는 않으셨어요?

◆ 강인숙> 안타깝고 싸우고 해도 소용이 없어요. 안 들으세요. 아주 완강하세요. 그리고 남은 시간이 얼마 없는데 내 마음대로 하게 해라. 그러고 사정을 하는데 제가 생각해도 자기 마음대로 하는 게 옳을 것 같다. 그런 생각이 들더라고요. 내가 나의 경우를 생각하면 자기가 원하는 대로 그 시간이나마. 그래서 뭐 먹어라, 뭐가 좋다. 이런 거. 그런 것도 하지 말라면 안 했어요. 완전히 자유.

◇ 김현정> 자유, 완전히.

◆ 강인숙> 완전히 자유였는데 그거밖에 해 드릴 게 없더라고요.

◇ 김현정> 저는 그렇게 치료를 거부하고 글에 매진하셨다길래 굉장히 강인한 인간처럼 보였어요. 죽음 앞에 강인하고 당당하고. 그런데 이 남기신 글을 보니까 죽음 앞에 너무도 외롭고 두려운 그 솔직한 인간적인 심경을 그대로 남기셨더라고요.

◆ 강인숙> 이 선생은 건강한 편이에요. 몸이. 그래서 거의 입원한 일이 없었거든요. 그러다가 대뜸 이렇게 암으로 가셨는데 몸은 그런 데 마음은 그럴 수가 없죠. 왜 그러냐면 예술이라는 게 예민한 사람들이잖아요.

◇ 김현정> 예술, 그렇죠.

◆ 강인숙> 남이 열을 느끼면 스물을 느끼는 사람들이니까 고통도 그렇게 느끼는 거고 죽음도 그렇게 느끼는 거기 때문에 씩씩하게 그렇게는 안 될 것 같아요. 자기 죽음인데요.

◇ 김현정> 이런 글이 있어요. 2020년 7월 5일 글인데 바람 한 점 없는 날에도 깃털은 흔들린다. 날고 싶어서. 바람 한 점 없는 날에도 공깃돌은 흔들린다, 구르고 싶어서. 바람 한 점 없는 날에도 내 마음은 흔들린다. 살고 싶어서.

◆ 강인숙> 그럼요. 그게 솔직한 마음이고 또 하나는 해야 할 일이 너무 많아서, 하고 싶은 일이 너무 많아서 대개 노인들이 하고 싶은 일이 없는 상태에서 돌아가시는 건데 선생님이 정신은 젊었으니까 그러니까 너무너무 하고 싶은 일이 많은데 그걸 못하니까.

◇ 김현정> 이어령 선생님은 평소에 내 정신은 얼마요 하셨어요? 청춘이오. 그러셨어요?

◆ 강인숙> 안 늙어요.

◇ 김현정> 안 늙어요?

◆ 강인숙> 에버그린이야.

◇ 김현정> 에버그린이야, 에버그린이야 하셨어요.

◇ 김현정> 이렇게 병에 맞서서 글을 쓰고 날마다 하고 싶은 일을 해나가고 이렇게 살아가시던 이어령 교수께서 딱 한 번 펑펑 우신 적이 있다면서요.

◆ 강인숙>가장 심하게 운 것은 못 걸으면 어떡하나 곧 못 걷게 생겼을 때. 걸을 수 없게 생겼을 때.

◇ 김현정> 기력이 너무 쇠해서.

◆ 강인숙> 직립인간인 것이 불가능해졌을 때. 그때 그냥 걸으려고 애를 쓰셨어요, 많이. 마지막까지. 그런데 그게 더 위험하더라고요. 제가 보니까 서서 무너져 내려요. 그래서 한 번은 이렇게 보니까 막 무너져내리는 거예요. 몸이. 이렇게 쓰러져서 그냥 돌아가신 거죠. 그러니까 그렇게 일어나려고 애쓰지 말라고 했더니 그날 선생님도 울고 나도 울고 그렇게 했고 또 하나는 기억력이 깜빡깜빡하기 시작하니까 이러다가 치매가 오면 어떡하나 하는 두려움. 내가 내 정신을 놓고 살게 되면 어떡할까 하는 두려움이죠. 그것도 너무 겁나는 일이에요. 그거 모든 인간의 일이죠. 그래서 그때 또 심하게 울었고 그랬는데 그러니까 두 발로 서서 호모사피엔스로 살고 싶다는 얘기죠. 그게 아니면 안 살고 싶다는 얘긴데 그게 마음대로 안 되니까.

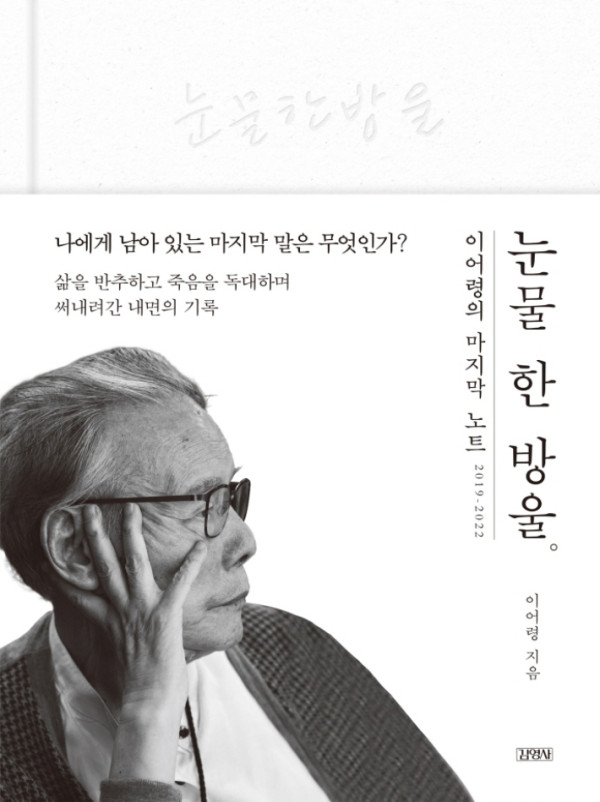

◇ 김현정> 책의 제목을 보통은 출판사에서 많이 정해주는데 이어령 교수님이 돌아가시기 전에 책 제목을 이렇게 눈물 한 방울로 해달라 하고 가셨다면서요.

◆ 강인숙> 누구나 자기를 위해서 울죠. 자기 연민 때문에. 그거 말고 남을 위해서 우는 거. 그게 인간이 할 수 있는 가장 인간다운 일이 아닐까.

◇ 김현정> 그러면 이 눈물 한 방울에서 눈물은 나 말고 남을 위해서 흘리는 눈물?

◆ 강인숙> 눈물이죠.

◇ 김현정> 그렇게 되는 거예요. 남을 위해서 흘리는 눈물.

◆ 강인숙> 그게 가장 사람다운 일이다 하는 게 마지막 메시지였는데 그것을 마무리 지을 힘이 없었던 거죠.

◇ 김현정> 그 책을 이제 쭉 보면 말이죠, 여러분. 제가 지금 손에 들고 있는데요. 2019년 11월 14일, 다 이렇게 날짜가 찍혀 있어요. 2020년 7월 22일.

◆ 강인숙> 일지처럼 쓴 거예요.

◇ 김현정> 일지처럼. 그림도 막 그리시고 색칠을 한 부분도 보이고요.

◆ 강인숙> 장르도, 제목도 없는 책이거든요. 사실은. 그러니까 테마가 없는. 그래서 그 몽테뉴의 수상처럼 그냥 그날그날 생각나는 거 아무거나 쓰는, 완전히 형식에서 벗어난 자유로움, 이런 것들을 하면 재미있겠다, 가장 자유로운 양식, 또 제목이 없는 양식, 그런 걸 한 번 써보면 어떨까 하는 것 때문에 그걸 극복하신 거 같아요. 클릭이 안 되는 슬픔을 손으로 쓰는 걸로 바꾸면서.

◇ 김현정> 굉장히 자유로워졌어요. 생애 가장 마지막에 쓰신 글은 보니까 2022년 1월 23일 글이네요. 이게 지금 마지막 글이 될 거라고 알고 쓰신 건가요?

◆ 강인숙> 아니죠. 모르고 쓰셨죠. 조금 더 쓸 줄 알았겠죠. 한 스무 장이 남아 있었거든요.

◇ 김현정> 여백이.

◆ 강인숙> 여백이. 그거 채울 때까지만이라도 살게 해주십시오 그런 글이 있어요. 거기 어디 보면. 이 여백을 마저 채울. 선생님은 두 달을 더 살면 책 한 권이 나오거든요. 보통. 재료로 해 놓은 걸 가지고 마무리를 못하는 거예요. 자기가 못하니까. 그래서 그런 자료들이 있으니까 그걸 끝내고 싶어가지고.

◇ 김현정> 끝내고 싶어가지고.

◆ 강인숙> 일을 하고 싶어서 살고 싶었던 거예요.

◇ 김현정> 2022년 1월 23일 새벽에 쓰신 마지막 글을 제가 읽겠습니다. 누구에게나 마지막 남은 말, 사랑이라든가 무슨 별 이름이라든가 혹은 고향 이름이라든가 나에게 남아 있는 마지막 말은 무엇인가. 시인들이 만들어낸 말은 아닐 것이다. 이 지상에는 없는 말, 흙으로 된 말이 아니라 어느 맑은 영혼이 새벽 잡초에 떨어진 그런 말일 것이다. 하지만 그런 말이 있는지 나는 알 수 없다. 내 몸이 바로 흙으로 빚어졌기에 나는 그 말을 모른다. 죽음이 죽는 순간 알게 될 것이다. 나에게 남아 있는 마지막 말은 무엇인가, 답을 찾으신 건가요?

◆ 강인숙> 못 찾은 거죠, 뭐. 죽어봐야 안다는데 어떻게 알겠어요.

◇ 김현정> 죽어봐야 안다는데. 관장님, 마지막 글 들으시면서 조금 감정이 조금 북받치신 거 같아요.

◆ 강인숙> 이 글은 다 가슴 아픈 글이죠.

◇ 김현정> 가슴 아픈 글이죠.

◆ 강인숙> 다 가슴 아픈 글이에요. 갈수록 이렇게 글씨도 나빠지고 글 분량도 줄어들고 그림도 없어지고 이러면서 굴러내려가는 사람, 내일이 없는 사람. 제일 화가 나는 거는 내년에 뭐 해달라는 사람이라고 그러시더라고요. 아무렇지도 않게 와서 내년에 강연해 주세요. 이런 사람들. 내가 내년이 어디 있어. 그러면 너무 화가 나는 거예요. 외롭고 그런 거죠.

이어령 전 문화부 장관이 광화문문화포럼 창립 20주년을 맞아 9일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 제1회 광화문문화예술상 시상식에서 부인 강인숙 여사와 함께 자리하고 있다. 2020.1.9

◇ 김현정> 아내가 바라본 남편으로서 이어령 선생은 어떤 분이셨습니까?

◆ 강인숙> 글쎄요. 이 선생은 평생 뛰면서 사는 사람인데 자기 일밖에 안 보죠.

◇ 김현정> 그게 좀 야속하지는 않으셨어요. 선생님?

◆ 강인숙> 야속하다고 해결될 것도 아니고 알고 결혼한 거니까 그러리라는 건 알고 한 거고.

◇ 김현정> 그러리라는 거 알고 결혼했으니까.

◆ 강인숙> 알고 결혼한 거니까 그러려니 하는 건데요. 사람이 다 가질 수는 없잖아요.

◇ 김현정> 그렇죠.

◆ 강인숙> 특히 결혼 생활은 다 가질 수가 없죠.

◇ 김현정> 지금도 눈 감으면 떠오르는 어떤 선명한 장면 같은 게 혹시 있으십니까?

◆ 강인숙> 역시 고통이에요. 아파하던 아픔. 내가 잡은 손에 전해져 내려오던 그 통증의 그런 것들. 그런 것들이 다른 것을 다 지워버려요. 너무 강렬해서.

◇ 김현정> 너무 강렬해서. 평소에 죽음을 앞에 두고 부인께 계속 부탁하던 게 있으시다고요?

◆ 강인숙> 뒤처리해 달라는 거죠, 뭐.

◇ 김현정> 뒤처리를 해달라.

◆ 강인숙> 미안하다, 뒤처리를 부탁한다, 그러는 거죠. 그리고 아무래도 2년은 걸 것 같으니까 분발해서 그만큼, 그 이상은 살아야 돼.

◇ 김현정> 아니, 뒤처리를 하는데 한 2년은 걸릴 것 같으니까.

◆ 강인숙> 2년은 걸릴 것 같으니까.

◇ 김현정> 건강관리 잘해서.

◆ 강인숙> 잘해서 그때는 그거보다 더 살아, 그러고 이제 농담처럼 얘기를 했는데 처리하려고 많이 많이 애쓰셨는데 사람이 자기 일을 처리하고 못 가요. 남겨놓고 가기 마련이고 남에게 신세 지고 떠나기 마련이죠.

◇ 김현정> 아마도 사모님께, 아내한테 오래오래 건강하게 잘 사시라는 당부를 그렇게 둘러서 하신 건 아닐까 싶네요. 뒤처리 하려고 생각하면 건강하게 오래 살아야 된다, 이런 얘기.

◆ 강인숙> 그런 뜻일 수도 있겠죠. 그 걱정은 많이 하고 있어, 내가 몸이 약하니까. 많이 하고 있었는데 그야말로 누가 먼저 떠날지 모르는 상태니까. 안 돼.

◇ 김현정> 안 돼.

◆ 강인숙> 안 돼, 내가 먼저 가야 돼.

◇ 김현정> 안 돼, 내가 먼저 가야 돼 그러셨어요? 이 교수님이. 눈물 한 방울. 아까 그러셨어요. 이 제목을 붙일 때 이어령 교수님이 생각한 눈물의 의미는 나에 대한 눈물이 아니라 나를 위한 눈물이 아니라 남을 위한 눈물, 그걸 그렇게 강조하셨다. 아마 세상에 남기고 싶었던 메시지가 그게 아닐까 싶은데요. 이어령 교수님이 마지막 남긴 그 눈물의 의미, 우리에게 던지는 메시지는 뭐라고 생각하십니까?

◆ 강인숙> 역시 Fraternité(우애)겠죠. 그게 프랑스 혁명의 세 번째 구호거든요. 자유, 평등 그 다음에 우애거든요. 인간에 대한 사랑. 그게 가장 중요한 거라는 걸 깨달으신 것 같아요. 그 무렵에 누구에게 감사하다는 말을 굉장히 많이 하시고 조그마한 걸 가져와도 꼭 메시지로 감사하다는 걸 보내고 시간이 나니까 그랬겠지만 그렇게 하시더라고요. 이 선생님이 그럴 시간이 없었거든요. 선물 받고 고맙단 말을 할 시간이 없는 사람이었는데 마지막 세월에는 그걸 꼭 하시더라고요. 그래서 변해가는구나. 그리고 또 기독교가 들어와서 뭐가 달라진 것 같으냐. 그런데 역시 그쪽인 것 같아요. 우애의 중요성, 인간의 중요성, 이런 거. 그래서 남을 생각하고 뭘 주고 싶고 감사하고 이런.

◇ 김현정> 나누는 것.

◆ 강인숙> 그래서 다행이었다 싶어요. 마지막이 편안해서.

◇ 김현정> 이어령 선생의 마지막 3년. 3년의 기록. 자필 기록을 묶어서 낸 책, 눈물 한 방울. 오늘 우리 이어령 선생님의 부인, 강인숙 관장님과 함께 읽어봤습니다. 이어령 교수님 돌아가신 지 몇 달 됐는데 벌써 선명하게 기억이 나고 보고 싶어지네요.

◆ 강인숙> 그럼요.

◇ 김현정> 보고 싶어지는 순간이었습니다. 강 관장님, 오늘 감사드리고요. 정말 건강하게 오래오래 사셔야 됩니다. 뒤처리 다 하셔야 돼요.

◆ 강인숙> 감사합니다.

◇ 김현정> 오늘 고맙습니다. 영인문학관의 강인숙 관장이었습니다.

- 이전글[CBS 뉴스] 한반도 평화프로세스 돌파구 마련 위한 '한반도평화포럼' 시작 22.08.11

- 다음글아프리카 미래재단 선교사역 소개 22.07.22