추위 따위 거뜬히 이길 한마디, "우리, 밥 먹어요"

페이지 정보

본문

홍연식 만화가의 《마당 씨의 식탁》, 《불편하고 행복하게》 이야기

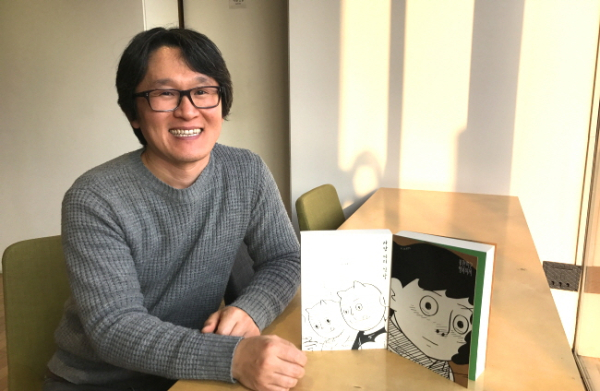

홍연식 씨와 그와 닮은 꼴 만화 두 권.

홍연식 씨의 만화 《마당 씨의 식탁》(2015)은 2017년 1월 프랑스에서 ‘김치의 맛’이라는 제목으로 출간되었다. 2015년 문화체육관광부장관상인 ‘오늘의 우리 만화상’을 받은 작품으로, 부모의 곁을 떠나 새로운 삶을 꾸려 밥상을 차리면서 어머니의 음식을 회상하는 내용이다. 가난한 작가 부부가 서울 근교로 귀촌하면서 겪은 좌충우돌을 그린 홍 씨의 《불편하고 행복하게》(2012)는 2013년 프랑스어판이 출간되었고 2017년 3월 영어판이 출간되었다.

“밥… 먹을까요?”

《마당 씨의 식탁》 마지막 장면은 이 말로 마무리된다. “언제 한번 밥 먹어요”라는 막연한 말보다 훨씬 즉각적이고 구체적인 말. 맛있는 냄새가 나 잠이 깼다며 아이를 안고 방에서 나오는 아내에게 마당 씨가 건넨 그 말에 내 배가 고파졌다. 대체 이 허기는 위가 부른 것일까, 마음이 부른 것일까? 밥을 먹는 건, 특별히 누군가 차려 주는 밥을 먹는 건 우리 속을 어디까지 채워 줄까?

홍연식 씨는 문하생 시절이던 20대 초반, 내리 다섯 끼 라면만 먹으며 지내다가도 집에 가면 엄마의 집밥을 먹을 수 있다는 생각에 힘을 내곤 했다. 어린 홍연식 씨에게 아버지는 매일 술을 마시는 폭군이었고, 어머니는 아버지 귀가 전에 서둘러 저녁을 차려 홍 씨와 동생을 보호해 준 사람이었다. 아버지가 오기 전까진 평화롭기만 하던 그 밥상엔 늘 김치가 올랐다.

“해마다 11월 말이면 어머니는 엄청난 양의 김장을 했어요. 보통 200포기를 해서 이듬해 여름까지 먹었어요. 배추를 트럭에서 내리는 일부터가 김장의 시작이었어요. 이웃끼리 품앗이하기도 했는데 어머니는 한 명 정도만 거들게 했어요. 우리는 공동주택에 살았는데 지상에 항아리가 잔뜩 쌓여 있고 지하 공동저장실에도 항아리가 잔뜩 있었어요. 막 꺼내 먹던 김치가 얼마나 맛있던지 동네 분들이 저 집 김치 맛있다고 몰래 가져가서 드시기도 했어요.”

갖은 채소를 고춧가루와 생선젓갈로 버무린 김장 양념이 남으면 어머니는 동태를 넣어 동태찌개를 끓였고, 김치가 익으면 김칫국을 끓이거나 김치부침개, 김치볶음밥을 만들고 비빔밥에 넣어 비볐다. 그렇게 겨우내 밥과 김치만 먹어도 맛있었다.

따스한 부뚜막에 퍼지던 구수한 냄새

“부뚜막에 앉아 어머니가 요리하는 모습을 지켜보는 게 좋았어요. 스물한 살에 독립하기 전까지 우리 가족은 단칸방에 살았는데 문을 열면 바로 부뚜막이었어요. 부엌에 대한 경계가 별로 없어서 어릴 때부터 부엌에서 달걀 프라이 같은 걸 만들어 먹었어요. 식탐이 많아서 ‘독립하면 먹고 싶은 거 다 해 먹어야지’ 하고 마음먹었고, 걸핏하면 끼니를 거르는 문하생 시절을 지내는 동안 몸이 많이 상해서 ‘이 생활이 끝나면 앞으로는 끼니를 꼭 챙겨 먹겠다’고 생각했어요. 포천 산속에 살 때는 텃밭을 하면서 ‘직접 농사지어 먹는게 맛있다’는 걸 알게 되었어요.”

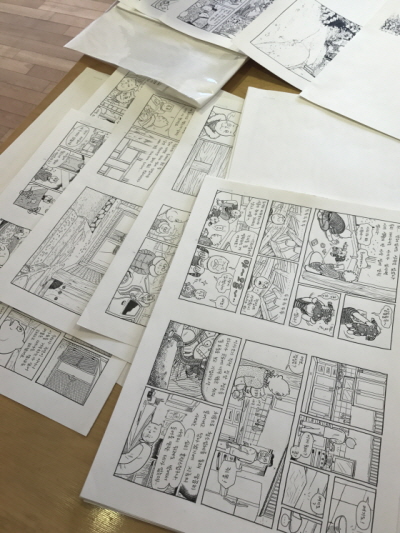

책으로 엮이기 전, 민낯의 원본.

이완이와 이도, 두 아이와 아내를 위해 그는 세 끼 밥상을 차린다. 아내보다 손맛이 좋고, 누구든 잘하는 걸 하면 된다고 생각하기에 ‘남자가 밥한다’는 거부감은 전혀없다. 어머니에 대한 기억 중 상당 부분은 어머니가 만든 음식과 관련 있다는 걸 알게 되었고, 돌아가시고 나서는 어머니가 평생 그 자리에서 가장 귀한 걸 해 주셨다는 걸 깨달았다. 그게 밥하는 일이고, 그도 어머니처럼 밥을 차린다. 아이가 커서도 아빠의 밥이 먹고 싶다고 하면 좋겠다. 아이들은 때로 “된장국뿐이야”라고 툴툴대기도 하지만 차려 주는 대로 잘 먹고 특히 김칫국을 좋아한다. 언젠가는 그를 빼고 가족이 여행 가게 된 적이 있는데 시중 볶음밥 재료를 들려 보냈더니 ‘아빠가 해 준 게 훨씬 맛있다’고 해 뿌듯했다. 또 김장 김치를 먹어 본 사람들이 어머니 김치 맛을 냈다고 하면 기쁘다.

천형 같은 가족이 남긴 유산, 밥상

경기 파주 법원읍에 살 때 그는 마당에서 텃밭을 했다. 한쪽에 쌓여 있던 6~7년 묵은 농약 포대를 치웠는데 벌레는 물론 닭도 그곳에 얼씬거리지 않고 어떤 작물도 자라지 않았다. 자연스레 농약의 폐해를 생각하게 되었고 농산물이 어떻게 길러지고 어떻게 씻어서 어떻게 유통되는지에 대해 생각하게 되었다. 그러다 유기농산물을 알게 되었는데 키운 것과 비슷한 맛이 나서 구세주를 만난 기분이었다. 절대 그냥 키워지는 게 아니고 전염병 한 번 돌면 싹쓸이된다는 걸 알게 되니 비싸다는 말들은 그저 세뇌당했던 거란 생각이 들었다.

《마당 씨의 식탁》의 주인공 마당 씨는 아내와 함께 갓난아이를 키우며 사는 가난한 작가로, 사실 홍연식 씨 자신이다. 책에는 녹록지 않은 부모의 삶과 얽힌 가족사가 낱낱이 드러나 있다. 심장병이 있는 어머니가 돌아가시던 순간과, 술 때문에 수술을 하고 목발을 짚은 상태에서도 술을 놓지 않고 어머니를 고생시킨 아버지에 대한 원망까지 감추지 않는다.

‘가족이란 이름이 천형 같다’라고 느끼고 ‘동생과는 익숙지 않은 시간대에 오는 서로의 전화를 서로 두려워하며’ 그렇게 살아간다. 부모를 모시고 살자는 아내에게는 “부모와 우리 세계를 섞는다면 하나로 합쳐지는 게 아니고 두 세계 모두 파괴된다”라며 한사코 자기 세계를 지킨다. ‘우리 부모는 왜, 이웃 노부부처럼 알콩달콩 살지 못했는가’를 고민하지만 부모가 남긴 유산은 ‘건강의 중요성을 알게 한 것’이라고 결론을 내린다. ‘마지막 순간까지 몸이 내 의지대로 움직이길’ 갈망하며 그는 텃밭을 일구고 밥상을 바꾸고 어머니처럼 가족을 위해 요리를 한다. 그리고 몸으로 기억한다. 따뜻한 음식은 제일 먼저 부엌 전체를 온기로 채웠음을. 그 따스한 부엌에서 이렇게 말할 수 있다면 겨울 추위 따위 거뜬할 것이다.

“우리, 밥… 먹어요.”

김세진 기자

관련링크

-

NEWS M 제공

[원문링크]

- 이전글[새로 나온 책] 윗필드 씨! 제발 좀 마이크 내려놓고 쉬세요 22.02.03

- 다음글"이데올로기는 결코 우리의 구세주가 아닙니다" 22.01.31